2024年12月

丹沢オウムガイ探検隊

東京からもよく見える「丹沢山地」その標高1300m地点から「オウムガイ」の化石が産出するという。オウムガイはマレーシアなどの温かい海に生息する生き物で、5億年前から変わらない生きた化石である。それが、なぜ丹沢山地にあるの […]

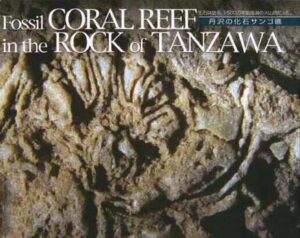

丹沢山地で発見された「アオサンゴ化石」が物語る日本列島誕生の物語

1970年代に、一人の高校教師(当時東海大学相模高校理科担当教諭)、門田真人先生は、登山家でありダイバーでもあり、丹沢山地を歩くうちに、巨大な石灰岩の岩塊をみつけた。その表面に現れた波型の模様は不可思議で、どうやらサンゴ […]

子どもと家庭の防災マニュアル 地震編

家にいる時に、地震、火災、風水害が起きたら?小学生高学年でも学校にいる時間は、1年間の2割以下で、8割以上の時間を家庭等で過ごして言います。災害での死亡者も多くは、家庭にいる時間帯、または家庭内でのものです。学校教育と保 […]

子どもと家庭の防災マニュアル 火災編

家にいる時に、地震、火災、風水害が起きたら?小学生高学年でも学校にいる時間は、1年間の2割以下で、8割以上の時間を家庭等で過ごして言います。災害での死亡者も多くは、家庭にいる時間帯、または家庭内でのものです。学校教育と保 […]

四つの避難場所を学校・地域・保護者・子どもたちが共有

大川小学校の事故調査報告書でも、「避難場所」についての混同があったのではないかと指摘されている。 実は、避難場所には何種類もある。災害の種類によっても避難場所は異なることがある。災害対策基本法等でも示されているが、名称は […]

子どもは8割強、学校外(自宅等)で被災する

東日本大震災は、時間帯としては、「珍しい」震災でした。何が珍しいかというと、実に珍しく、「児童が学校から下校に至る時間帯」に起きたことです。大川小学校等で学校管理下で児童が死亡したケースは、日本としては、稀有なことです。 […]

地域の防災と学校の防災

大川小学校の悲劇について、仙台高等裁判所の判決主文を見るに、行政、学校、地域での議論がされていなかったわでけでないことがわかる。校長経験者として言えるのは、どの学校でも校長は、地域のリーダーを大切にしているし、その意見に […]

登下校の安全教育とマナー指導を職員・保護者・地域と共通理解する

安全教育の第一歩は、登下校から始まる。 登下校は児童生徒の1日の中でも危険のある時間帯であろう。教師も保護者もいない街中を行動するので、自助・共助の力をしっかりつけるとともに、人に迷惑をかけないマナーの指導が必要である。 […]

登下校対応マニュアルの整備 職員・保護者の共通理解の確立

学校は、児童生徒が登校して教育活動が行われるので、まずは、登下校時に災害等が予想される場合には、どうしたら良いのか、共通理解を確立し、児童生徒に教育するのも防災教育の第一歩である。 また、これは、保護者の皆様への防災教育 […]