第1章 防災の国語 (図表仮編集版)2025.10.30改訂

国語科は、災害や防災を題材とした文章や物語を通して、言葉の意味を深く理解し、命の大切さや判断力を育む教科です。 防災教育を国語で学ぶ意義は、「情報を正確に読み取る力」「共感と表現の力」「歴史に学ぶ想像力」を養うことにあります。

国語における防災教育の3つの目標

1.防災に関する語彙や表現を正確に理解する力を養う

防災に関する重要語句を正しく読み取り、使いこなす力を育てる。緊急時の情報伝達においても、意味を取り違えない言語理解が命を守る鍵となる。

2.災害の教訓を物語や論説で読み取り、考えを深める

国語教科書では、『稲むらの火』(1937年初出、津波避難の原点)

『百年後のふるさとを守る』(現行・光村中学国語、河田惠昭博士の論説) など、災害をめぐる教訓が描かれた読み物が取り上げられている。これらを通じて、命を守る判断・行動・共助の価値を読み取り、表現する力を育てる。

3.自らの思いや提案をことばで発信する力を育てる

防災をテーマにした作文やスピーチ、防災新聞の作成など、考えたことを文章で表現する活動を通じて、主体的に命と地域を守る力へとつなげていく。

防災を「知識として」ではなく、「心で読み、ことばでつなぐ」ことこそが、国語科における防災教育の本質です。

過去の災害の事実は記録されたものを読むことによってわかる。過去の災害の記録は教訓の宝庫である。温故知新。まさに未来をひらくために過去の文書を紐解くことが大切。文書を読み、人物の行動と背景となる思いを読み取ること。読み慣れないかもしれませんが、防災用語の意味や法的判断の本質を読み取る力が必要です。

第1節 小学校国語読本「稲むらの⽕」を読む

防災の国語として、まず読んで深く理解していただきたいのは「稲むらの火」の物語です。安政東南海地震の津波に対して、和歌山県広村で起きたエピソードがもとになります。小泉八雲(ラフカディオ・ハーン)が「生ける神」として物語にし、有名になりました。それが1937年、八雲の随筆をベースにして尋常小学校国語の教科書に掲載されました。また、東日本大震災があった2011年からは一部の国語教科書に、防災学者河田恵昭博士により史実に忠実にに書かれた「百年後のふるさとを守る」が掲載されています。防災教育の教材が国語の教科書に掲載されるのは画期的であり、国語を教育しつつ防災教育を行うという「横断的カリキュラム」(クロスカリキュラム)の試みです。まずは、この物語を防災立国のリテラシーとして皆様と共有したいと思います。

画像引用:稲むらの火の館公式HP:資料室【稲むらの火】~安政地震津波の顛末~

この教科書の物語は、ラフカディオ・ハーンの「生ける神」をベースにしており、主人公の名前も五兵衛となっています。濱口梧陵の手記など、実際の記録に基づいた顛末記を和歌山県広村にある稲むらの火の館ホームページから公開されているので紹介します。ホームページ及び現地にはぜひ訪れていただきたいと思います。

火の館公式サイトの資料室「稲むらの火」~安政地震津波の顛末~

(濱口梧陵の手記や史実を根拠とし、後日の防災対策も記述)

1.今から150年ほど前のある冬の朝、広村に地震(※)が起こりました。

いつもと違う海に、村人たちは津波を心配して広八幡神社に避難しましたが、被害がなかったことを喜びあいました。

ところが次の日のお昼過ぎ、あわてて梧陵さんの家にかけ込んできた村人が言いました。

「えらいこっちゃ、井戸の水が枯れているぞ!」

※1854年(安政元年)12月23日午前10時に起こった、のちに安政東海地震とよばれた地震です。全国で2000~3000人がなくなりました。

2 大地震だ!津波だ!

夕方の4時。きのうの地震とは比べものにならない大きな地震(※)が起きました。

家が倒れ、かわらが吹き飛びました。ドーッという、大砲がとどろくような音が何度も聞こえ、黒いすじ雲がみるみる広がっていきました。

そしてついに大きな津波が押し寄せてきました。「にげろ!丘にあがれ!津波が来たぞ!」

梧陵さんは波にのまれながらも必死で村人たちにそう叫んで、広八幡神社へと避難を呼びかけました。

※この地震はのちに安政南海地震とよばれ、全国で数千人がなくなりました。

大地震だ!津波だ

3 命の火、「稲むらの火」

命の火、「稲むらの火」

津波は川をさかのぼって家や田畑を押し流したあと、今度はすごい勢いで海へ引いていきました。

あたりはひどいありさまで、おとなも子どもも家族をさがして叫びまわっています。

梧陵さんは、暗やみでどこへ逃げればいいのかわからずさまよっている人がいるにちがいないと考えました。

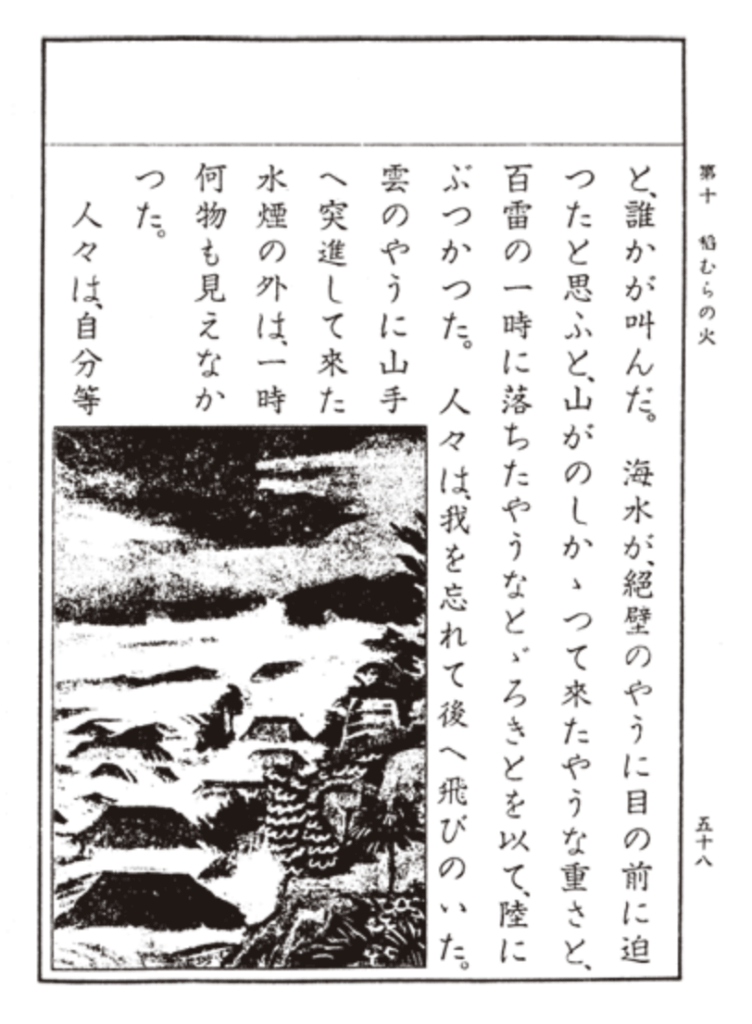

とっさに、「そうだ。もったいないが、あの丘の稲むらに火をつけよう」と、積み上げられた稲の束に火をつけてまわりました。すると、逃げおくれた村人が次から次へと火を目指して丘にのぼってくるではありませんか。「ああ助かった、この火のおかげや」9人目の村人が避難を終えたそのときです。さらに大きな津波(※)が押しよせて、稲むらの火も波に消されていきました。

※このときの津波がいちばん大きく、この後も何度も津波が押し寄せては引いていきました。

4 生きる希望

津波で家族や家、仕事を失った村人たちはうろたえるばかりでした。

村を捨てて出て行こうとする人もいました。梧陵さんは考えました。「このままでは村がほろびてしまう。広村で生きていける方法はないものだろうか…。よし、浜に堤防を築こう。村人に働いてもらってお金を払い、生活に役立ててもらおう。そうすればきっと、生きる希望もわいてくるはずだ。」

地震のあとの炊き出しで、蔵の米もすっかりなくなっていましたが、梧陵さんは家族や店の人(※)に村を守りぬくための協力を求めました。

※梧陵さんの家は、広村と千葉県の銚子というところで昔からしょうゆを造っていました。店や工場ではたくさんの人が働いていました。

5 広村堤防

広村の人たちは、梧陵さんの決断に心の底から感謝しました。畑の仕事や漁の仕事をしながら、一所けん命に働いて堤防を造っていきました。4年がかりで大きく立派な堤防が完成し、海側には松の木を、土手には、はぜの木を植えました。

長い年月がたちました。広村に大波がおそってきましたが、村は堤防のおかげで守られました。大きい地震(※)があったときにも、津波は村に入ってきませんでした。

今も広村堤防は広川町の人びとを守り続けてくれています。

※1946年(昭和21年)12月21日に昭和南海地震が起こり、4mの津波がおそいましたが、堤防に守られた地域は無事でした。

引用:火の館公式サイトの資料室「稲むらの火」~安政地震津波の顛末~

【濱口梧陵 手記原文】

嘉永7年寅11月4日

四つ時(午前10時)強震す。震止みて後直ちに海岸に馳せ行き海面を眺めるに、波動く模様常ならず、海水忽ちに増し、忽ち減ずること6、7尺、潮流の衝突は大埠頭の先に当たり、黒き高波を現出す。その状実に怖るべし。

伝え聞く、大震の後往々海嘯の襲い来る有りと。依って村民一統を警戒し、家財の大半を高所に運ばせ、老幼婦女を氏神八幡境内に立ち退かしめ、強壮気丈の者を引き連れて、再び海辺に至れば、潮の強揺依然として、打ち寄する波は大埠頭を没し、碇泊の小舟岩石に触れ、あるいは破れ覆るものあるを見る。斯くして夕刻に及び、潮勢反ってその力を減じ、夜に入って常に復す。・・・

5日

曇天風なく梢暖を覚え、日光朦朧としていわゆる花曇りの空を呈すと雖も、海面は別に異常もなかりしかば、前日立ち退きたる老幼茲に安堵の思いをなし、各々家に帰り、自他の無異を喜び、予が住所を訪ひ前日の労を謝する者相次ぎ、対話に時を移せり。午後村氏2名馳せ来たり、井水の非常に減少せるを告ぐ。

予之によりて地異の将に起こらん事を懼る。果たして七つ時頃(午後四時)に至り大震動あり、その烈なること前日の比にあらず。瓦飛び、壁崩れ、塀倒れ、塵烟空を覆う。遥かに西南の天を望めば黒白の妖雲片片たるの間、金光を吐き、恰も異類の者飛行するかと疑はる。暫くにして震動静りたれば、直ちに家族の避難を促し、自ら村内を巡視するの際、西南洋に当たりて巨砲の連発するが如き響きをなす、数回。依って歩を海浜に進め、沖を望めば、潮勢未だ何等の異変を認めず。只西北の天特に暗黒の色を帯び、恰も長堤を築きたるが如し。僅かに心気の安んずるの遑なく、見る見る天容暗澹、陰々粛殺の気天を襲圧するを覚ゆ。是に於いて心ひそかに唯我独尊の覚悟を定め、壮者を励まし、逃げ後るる者を助け、興に難を避けしむる一刹那、怒濤早くも民屋を襲うと呼ぶ者あり。予も疾走の中左の方広川筋を顧みれば、激浪は既に数町の川上に遡り、右方を見れば人家の崩れ流るる音棲然として膽を寒からしむ。

瞬時にして潮流半身を没し、且沈み且浮かび、辛うじて一丘陵に漂着し、背後を眺むれば潮勢に押し流される者あり、或いは流材に身を憑せ命を全うする者あり、悲惨の状見るに忍びず。然れども倉卒の間救助の良策を得ず。一旦八幡境内に退き見れば、幸いに難を避けて茲に集まる老若男女、今や悲鳴の声を揚げて親を尋ね子を探し、兄弟相呼び、宛も鼎の沸くが如し、各自に就き之を慰むるの遑なく、只「我れ助かりて茲にあり、衆みな応に心を安んずべし」と大声に連呼し、去って家族の避難所に至り身の全きを告ぐ。匆々辞して再び八幡鳥居際に来る頃日全く暮れたり。是に於いて松火を焚き壮者十余人に之を持たしめ、田野の 往路を下り、流屋の梁柱散乱の中を越え、行々助命者数名に遇えり。尚進まんとするに流材道を塞ぎ、歩行自由ならず。依って壮者に退却を命じ、路傍の稲むらに火を放たしむるもの十余以て漂流者にその身を寄せ安全を得るの地を表示す。この計空しからず、之によりて万死に一生を得たる者少なからず。斯くて一本松に引き取りし頃轟然として激浪来たり。前に火を点ぜし稲むら波に漂い流るるの状観るものをして転た天災の恐るべきを感ぜしむ。波濤の襲来前後4回に及ぶと雖も、蓋し此の時を以て最とす。

ラフカディオ・ハーン(小泉八雲)によって「A Living God(生ける神)」が執筆された背景

2025年秋からのNHK朝ドラ「ばけばけ」は小泉八雲の日本愛と生き方を描く私としては期待のドラマです。八雲といえば「怪談」ですが、40歳で来日し、54歳でなくなるまで最初に中学教師として赴任した松江、出雲の文化を描写する「日本の面影」など日本の文化や精神を丸ごと抱きとめ、考察し、西洋文化に伝える執筆活動をしていました。

八雲が執筆した「A LivingGod」は世界に発信され、後に「稲むらの火」として、これをベースに物語文となりました。しかし現在の日本人でこの物語を知る人が極めて少ないことを私は憂慮しています。

「稲むらの火」のもとになった実話は、明治時代にラフカディオ・ハーン(小泉八雲)によって「A Living God(生ける神)」という英語の随筆にまとめられました(1897年)。

1890年代、日本社会は濃尾地震(1891)と明治三陸津波(1896)という連続災禍に揺れ、災害と言論の関係が一気に深まりました。八雲は1894年の英字紙論説「Earthquakes and National Character」で、日本人が災害を所与として受け入れ、壊れても建て直す「可変・復元」型の心性を指摘し、式年遷宮を“更新による継承”の象徴として論じました。

明治三陸津波の翌1897年、『仏の畑の落穂』巻頭の「A Living God(生神)」で、濱口梧陵が稲むらに火を放ち村人を高台に導く決断を描き、危難のさなかに個の犠牲と判断が互助を呼び、共同体が再結束する心理を活写しました。この物語では、濱口梧陵の人命救助と地域復興への尽力が「生ける神」と称され、道徳的な英雄像として紹介されています。作品の核は「神社新設」ではなく、徳を中心とした互助の実践であると思われます。

史実面では、梧陵を顕彰する碑が1893年に広八幡神社(和歌山・広川町)の境内に建てられており、八雲は当時の報道を背景に、この顕彰を物語的に濃縮したと読むのが妥当でしょう。こうした物語線は後年、国内では学校教材「稲むらの火」へ、国外では日本の津波経験を伝える英語圏の読み物として広がり、津波リスクと互助・自助の重要性を国際社会に早い段階で提示しました。

現代の国語教科書への掲載

「稲むらの火」は、戦前から現代にかけて複数の国語や教科書や道徳教材に掲載されてきました。

防災学者・河田惠昭は、小学五年国語の伝記「百年後のふるさとを守る」で、『稲むらの火』の“その後”まで含めて教えようとしました。すなわち、避難の機転だけでなく、濱口儀兵衛が私財を投じて住民と築いた広村堤防、そして自助・共助で将来の津波に備えた復興の思想です。

教材は2011年度版の光村図書『国語 五(銀河)』に収録され、全国で使用が始まったのは東日本大震災直後の4月でした(採用自体は震災前に決定)また、津波は“必ず引き潮から始まる”わけではなく、いきなり水位が上がる場合もある—という誤解の是正も、子どもたちの避難判断を鍛える要点として位置づけられました。

出典:光村図書『小学校国語 教師用指導書 5年』2020年度版

出典:文部科学省『小学校学習指導要領解説 国語編』(令和元年)

『稲むらの火』三テキスト対照表(順序:濱口梧陵手記 → 『生ける神』 → 中井常蔵・教科書版)

| 観点 | 濱口梧陵手記(一次史料) | 小泉八雲『生ける神 A Living God』 | 中井常蔵・教科書版『稲むらの火』 |

|---|---|---|---|

| 主人公の人物像 | 濱口儀兵衛(梧陵)・34歳。村の実務リーダー。記述は淡々 | 高齢の長者 “Gohei”(誤記/老年設定)として英雄的に描写 | 村の篤志家・先導者(年齢は強調せず) |

| 災害の時系列 | 12/23 安政東海地震 → 海岸異常・黒浪/12/24 南海地震 → 津波襲来 → 夜間救助・点火 | 地震→異常な引き潮→津波前に点火→避難成功 | 地震→前兆→点火→避難成功(時系列を教材用に整理) |

| 前兆の描写 | 海岸の異常潮・黒い高浪・井戸水位低下など具体 | 海が沖へ大きく引く描写を強調 | 引き潮・黒雲・波音など象徴的・要約 |

| 点火のタイミング | 夜間の救助時。最大波前後/安全地表示のため十余の稲むらに点火 | 津波到来前に一斉点火(警報・誘導) | 津波前の合図として点火(誘導の教材化) |

| 点火の主目的 | 救助灯/安全域のマーキング(道標) | 警報・避難誘導(寺の鐘と相乗) | 警報・避難誘導(行動学習の核) |

| 点火数の記載 | 十余 | 多数(数は明示せず) | 明示しない(象徴化) |

| 最大波との関係 | 一本松付近に退避中に最大波襲来。点火中の稲むらが漂流 | 高台到達後に村を壊滅させる描写 | 避難完了後に村が被災する描写が多い |

| 被害・現場の描写 | 押し流される人・流材・家屋流失を克明に記載 | 劇的・象徴的に描写(村の壊滅) | 簡潔に要約(児童向け) |

| その後の行動 | 夜間救助・収容(自邸/寺) → 後年広村堤防・復興 | 住民が「生ける神」と称える終幕 | 復興・堤防・植林等へつなげる結語が多い |

| 名前表記/神格化 | 儀兵衛/神格化の動きは抑止 | 五兵衛(Gohei)/神格化を物語化 | 梧陵/儀兵衛。尊敬対象として描写(神格化は抑制) |

| 文体・狙い | 記録文(時刻・状況の具体性) | 随筆・短編(象徴性・劇性) | 児童教材(教訓=行動原理の提示) |

伝えられる教訓と「世界津波の日」

「稲むらの火」は、単なる逸話ではありません。それは、とっさの判断力や、自らを犠牲にして他者を守る勇気、そして災害後にも人々の暮らしを支え続ける“真のリーダーシップ”について教えてくれる物語です。

なお語の面でも、“tsunami(津波)”は日本語が国際語化した代表例で、学術・防災実務の標準語として定着した。八雲の文章は、英語読者に津波の実像と地域社会の対応を早期に伝え、のちの用語の国際的普及(従来の“tidal wave”に代わる標準化)を後押しした文化的回路の一部と位置づけられました。現在、各国の防災機関も“tsunami”を統一語として用いています。

また、2015年12月4日には、国連総会第2委員会が日本を含む142か国の提案により、この逸話のもととなった11月5日を「世界津波の日」として制定することを全会一致で決定しました。

なお、11月5日は旧暦で、太陽暦では12月24日でした。従って、物語では貴重な米ごと燃やすという描き方をされていますが、脱穀が終わった稲だったと考えられます。

第2節 古文書に記された災害を読む

日本最古の地震記録についてご説明いたします。最も古い公的な地震記録は、『日本書紀』に記された白鳳地震(天武13年・684年)です。この地震については、「大地震。国挙げて男女が叫び、東西も分からぬほどであった。山が崩れ、川が氾濫し、寺院や神社が壊れ、人民および家畜に多くの死傷者が出た。田畑五十余万頃が海となった」と記されています。

この記録は、山崩れや津波、地形変動、社会的な被害など、複合的な災害が初めて詳細に国家的に記された例であり、「新たな島の出現」までが記録されております。ただし、実際にはこの白鳳地震よりも古い地震の記録も存在します。最古の地震に関する記述は『日本書紀』允恭天皇5年(西暦416年)に見られますが、被害状況は不明です。また、推古天皇7年(599年)には「死者をともなう大地震」が記されています。

416年:最古の地震の語句が登場しています(被害不明)

599年:死者や倒壊の被害をともなう最古の地震が記録されております

684年:白鳳地震。複合災害、津波、新島出現まで詳細な国家記録が残されております

このように、古代の史料からも地震という自然現象が繰り返し日本列島に被害を与えてきたことが分かります。そして、それを記録し次代に伝えようとする意志が、1300年以上も前から続いていることがうかがえます。

「未曾有」ではなかった東日本大震災―

「未曾有」と「想定外」が語られた日

2011年3月11日、東北地方を中心に日本列島をおそった大地震と巨大津波は、のちに「東日本大震災」と名づけられました。その被害はあまりにも大きく、政府関係者や報道のなかでは「未曾有(みぞうの災害」「想定外の津波」といった言葉がたびたび使われました。しかし、本当にそうだったのでしょうか。

麻生太郎氏が首相在任中の2008年~2009年頃、国会答弁や記者会見などで厳しい経済情勢などについて「未曾有(みぞう)」を「みぞーゆう」と「誤読」したとするエピソードが話題になりました。

正読が前提となる語彙群、ということですが、中国語発音では、未曾有:wèi céng yǒu(ウェイ ツォン ヨウ)

発音の構成:未(wèi):まだ~ない・曾(céng):かつて有(yǒu):ある、存在する。

ということで、中国語では「ヨウ」なので中国語の発音に近いかもしれません。

いずれにせよ、この言葉を印象付けてくださった点はありがたく感じます。その2年後に起きる大災害を予言していたかのようでもあります。

「未曾有(みぞう)」という表現が記されている、貞観陸奥地震(869年)の史料として最も有名なのは、『日本三代実録(にほんさんだいじつろく)』です。この史書は、六国史の一つで、平安時代に編纂された正史です。そしてこの貞観陸奥地震は震源地、津波規模的にも、「平安時代の東日本大震災」ともいえるとされるからです。

貞観地震──すでに記されていた1000年前の大津波

今からおよそ1150年前の西暦869年、東北地方では「貞観(じょうがん)地震」と呼ばれる大地震と津波が発生しました。この災害は、古代の歴史書『日本三代実録(にほんさんだいじつろく)』に記されており、「未曾有の災い(かつてないほどの災害)」とまで表現されています。

そこには、陸奥国(いまの宮城県周辺)で多くの人が亡くなり、建物が壊れ、海からの津波が深く内陸まで入り込んだ様子が記録されています。

【原文】

『日本三代実録』巻第十一、貞観十一年五月廿六日条に、以下のように記されています:

陸奥国言、五月廿六日辰時、大地震動、城郭倉廩、并官私屋舎、破壊尤甚。鹽竈社神殿破壊、百姓死者數多。或云、大海嘯來、漂入郡城、溺死者千餘人、牛馬死者無數、田園荒蕪、尤為未曾有也。

【現代語訳】

陸奥国からの報告によると、5月26日の辰の刻、大地震が発生し、城郭や倉庫、官民の建物が甚だしく破壊された。塩竈神社の社殿も壊れ、多くの百姓が死亡した。あるいは言う、大きな津波が押し寄せ、郡の城内にまで浸水し、溺死者は千人余り、牛馬の死者は数知れず、田畑は荒れ果て、これまでにない未曾有の災害である。

「知っていたのに備えなかった」ことへの反省

東北大学をはじめとする研究者たちは、『日本三代実録』などの歴史記録に加え、仙台平野の津波堆積物の調査・年代測定・数値解析によって、869年の貞観地震・津波の広域浸水を地質学的に裏付けてきました。

それにもかかわらず、巨大津波を念頭に置いた対策は2011年以前には十分に進まず、東日本大震災で甚大な被害が生じました。原子力分野でも、津波リスクの過小評価や規制の機能不全が公的報告で指摘されています。

ことばと記録で、未来の命を守る

災害は「想定外」ではなく、歴史の中で繰り返し起きてきた現象です。古文書の記述と地質記録を組み合わせれば、過去の現実から将来の備えを設計できます。

方丈記に記された地震と、忘れられた関西の活断層

『方丈記』より(原文)

また治承四年のころ、大地震ふるまひ侍りき。おびたゞしくふる事かぎりなし。山はくづれて河を埋み、海は傾きて陸地をひたせり。土さけて、水わき出で、巌割れて、谷にまろび入る。なぎさこほちて、舟たゞよひ、道たゞならず。都のほとりには、在々所々、堂舎塔廟、一つとして全からず。あるはくづれ、あるはたふれぬ。塵灰たかくとびあがりて雲ゐにみち、あさぐもをあやまたしむ。家の中に居ながら、死にたる者は、数をしらず。牛馬のたぐひ、或はひざをくだき、或は脊をくだかれたるがごとし。

あさましき事は、人の身のはかなさなり。鳥にあらざれば空をも飛ばず、龍にあらざれば雲に乗らず。ただ水と土とのまじはりて成れる、塊に過ぎず。されば、しばしの間に、千変万化するも理なり。

其の中に或武者、ひとり子の六七ばかりに侍りしが、ついぢのおほいの下にこ屋をつくりて、はかなげなるあとなしごとをし事をしてあそび侍りが、俄にくづれうめられて、あとかたなくひらにうちひさがれて、二の目など一寸ばかりづゝ、うちいだされるを、父母かゝえて、こゑをおしまずかなしみあいて侍りしこそ、哀にかなしく見侍りしか。子のかなしみにはたけき物も恥をわすれけれとおぼえて、いとをしくことわりかなとぞ見侍りし。

【現代語訳】

また、治承四年(1180年)ごろ、大地震がありました。非常に激しく、限りがないほどの揺れでした。山が崩れて川を埋め、海が傾いて陸地を浸しました。地面が裂けて水が噴き出し、岩が割れて谷に転げ落ちました。海辺は崩れ、船は漂い、道は通れなくなりました。都の周辺では、あちこちで寺院や仏塔が、一つとして無事ではありませんでした。あるものは崩れ、あるものは倒れました。塵や灰が高く舞い上がり、空一面を覆って、朝の雲と見間違えるほどでした。家の中にいて命を落とした者は数知れず、牛や馬も膝を砕かれ、背骨を折られたような状態でした。

恐ろしいことは、人間の身のはかなさです。鳥でなければ空を飛ぶこともできず、龍でなければ雲に乗ることもできません。ただ水と土とが交じり合ってできた一塊に過ぎない存在です。だから、ほんのわずかな時間のうちに、千の変化、万の変化が起こるのも道理なのです。

その中に、ある武士がおりました。彼には六つか七つほどの一人息子がいましたが、その子が土塀の覆いの下に小さな小屋を作り、つたないながらも何かのまねごとをして遊んでおりました。

ところが、にわかにその土塀が崩れ落ち、子はそのまま生き埋めになり、押しつぶされてしまいました。二つの目が一寸(約3cm)ほどずつ飛び出しており、父母は、子の亡骸を抱きかかえて、声を惜しまず大声で泣き悲しみ合っておりました。その姿が何とも言えず悲しみるしかありませんでした。

子を失った悲しみの前では、勇ましい者でさえ恥を忘れてるほどだと感じ、まことに哀れな道理だと思いました。

古文書の中でも、方丈記は歴史で学ぶし、高校古文でも学ぶでしょう。文庫本としても手にとって読める本ですが、この部分は、災害による凄惨な現実と、それに対する深い哲学的思索が一体となっており、日本文学史における無常観の代表的な描写です。現代においても、災害への向き合い方や人間の本質を考える際に多く引用されます。

鴨長明が『方丈記』で描いた地震が「文治地震(文治元年=1185年)」か、「治承・養和地震(1185年以前)」かについては、学術的に見解が分かれています。ただし、現在主流となっている見解では、鴨長明が描いたのは以下のように「文治地震(1185年)」とする説が有力です。

文学が伝える「自然の記憶」

『方丈記』は単なる随筆ではなく、災害の教訓を後世に伝える歴史の証言でもあります。

「地震は記録に残らなければ忘れられる」という自然災害の特性をふまえると、鴨長明の記録は、現代に生きる私たちが過去の災害に学ぶための“命の記録”とも言えるでしょう。

関西・中京圏の歴史地震を古文書から学ぶ 〜年表で見る地震と社会の記録〜

関西地方とその周辺(中京圏を含む)には、古代から数多くの大地震が発生してきました。これらの地震は、宮廷や寺院、町などの生活の場に被害を与え、古文書や地層にその記録を残しています。ここでは、主な地震を「年」「地震名」「推定規模」「動いたと考えられる断層」「古文書や記録にみられる被害」として年表形式で学びましょう。

古文書に記された災害の事実を読み取る

地震は過去の文書や地層を読むことで、未来に備える知恵になります。

古文書(こもんじょ)に記された被害から、地域の歴史と自然災害の関係を知ることができます。

「地震は少ない地域」と思われている場所にも、歴史の中で何度も起きていることを学びましょう。

地震は「想定外」ではなく、「記録に残っている」ものも多いことを知っておきましょう。

この年表を使って、自分の住む地域ではどんな地震が起こりうるか、地図や古文書を使って調べてみましょう。

コラム 21世紀の大阪で起きた悲劇

【現代の事例】大阪北部地震(2018年)高槻市・寿栄小学校

事故の概要についてご説明いたします。高槻市立寿栄小学校の登校通路に設けられていた高さ約3.5mのブロック塀が倒壊し、小学4年生の女児(9歳)が巻き込まれて亡くなりました。この塀は建築基準法に違反しており、安全点検も十分に行われていませんでした。

その後の社会的影響についてご説明いたします。日本中の学校でブロック塀の緊急点検が実施されました。高槻市は遺族に謝罪し、全国的に安全基準の見直しが進められました。

方丈記に記された、若武者の子が土壁に押しつぶされた悲劇と通じるものがあります。

「関西には地震が来ない」という誤解

関西にも「くり返し」地震は来ています

内陸活断層と南海トラフ、二つの顔

「関西は安全だ」という思い込みは、単に近年の大地震を知らないだけに過ぎません。文献と地質記録を重ねていくと、関西は内陸活断層の直下型地震と南海トラフの巨大地震という“二枚看板”のリスクに、長いあいだ晒されてきたことがわかります。

町のど真ん中を揺さぶった内陸地震

天正地震(1586年)

中部〜近畿の広い範囲を強く揺らし、富山から大坂に至る範囲で強震の記録が残ります。規模はM7.8前後と推定され、複数の活断層(養老—桑名—四日市断層帯、阿寺断層帯など)の連動可能性が指摘されています。近畿でも液状化の痕跡が伝えられ、都市機能に影響を与えました。この地震で徳川家康を攻撃しようとした秀吉の意図が挫かれたという見方もあります。

慶長伏見地震(1596年)

京都・伏見・大坂で甚大な被害が生じ、伏見城の天守や寺社も倒壊したと記録されています。起震断層は有馬—高槻断層帯と考えられ、数メートル規模の横ずれが推定されています。規模はM7.5前後とみられています。今日の阪神間を横切る一級の活断層が、歴史時代に実際に動いています。関ケ原の戦い(1600年)の数年前に、豊臣政権に大きな被害を与えたはずです。

兵庫県南部地震(阪神・淡路大震災)はこの「割れ残り」ではないかという説もあります。しかし、この史実を関西に住む人々は認識していませんでした。そして、ほとんど地震への備えをしないまま、400年後1995年にその割れ残り(一説)の洗礼を受けることになるのです。

沿岸を襲う南海トラフの巨大地震

南海トラフ沿いでは、684年(白鳳/天武)・887年(仁和)・1361年(正平/康安)・1498年(明応)・1605年(慶長:津波地震)・1707年(宝永)・1854年(安政東海・安政南海:連動)・1944年(昭和東南海)・1946年(昭和南海)など、M8級の地震が概ね100〜200年周期で繰り返しています。とくに1707年宝永地震(M8.6規模)は、紀伊・四国・近畿沿岸に壊滅的被害をもたらしました。次回の発生様式は一様ではなく、震源域の広がりや連動の仕方も複数のシナリオが想定されています。

「関西には地震が来ない」という根拠はどこにもありません。内陸活断層の直下型地震(1586・1596・1662 ほか)と、南海トラフの巨大地震(684〜1946 ほか)という二系列のリスクが織り重なる地域——それが関西です。歴史記録と地質証拠は、“来ない”のではなく、“これまでも起き、今後も起こり得る”ことを示しています。

記録が伝える「自然の記憶」

『方丈記』は単なる随筆ではなく、災害の教訓を後世に伝える歴史の証言でもあります。

「地震は記録に残らなければ忘れられる」という自然災害の特性をふまえると、鴨長明の記録は、現代に生きる私たちが過去の災害に学ぶための“命の記録”**とも言えるでしょう。

関西・中京圏の歴史地震を古文書から学ぶ 〜年表で見る地震と社会の記録〜

関西地方とその周辺(中京圏を含む)には、古代から数多くの大地震が発生してきました。これらの地震は、宮廷や寺院、町などの生活の場に被害を与え、古文書や地層にその記録を残しています。ここでは、主な地震を「年」「地震名」「推定規模」「動いたと考えられる断層」「古文書や記録にみられる被害」として年表形式で学びましょう。

| 年 | 地震名 | 推定規模 | 主な断層 | 被害・記録(古文書より) |

| 684年(天武13年) | 白鳳地震 | M8.0〜8.4 | 南海トラフ(推定) | 『日本書紀』に記録。大津波・寺院倒壊。近畿・四国で甚大な被害。 |

| 887年(仁和3年) | 仁和地震 | M8.0〜8.5 | 南海トラフ(推定) | 京都で地震。『日本三代実録』に記載。鴨川の堤が崩れ、社寺も損壊。 |

| 1185年(文治元年) | 文治地震 | M7.4〜7.6 | 京都盆地直下(推定) | 鴨長明『方丈記』に詳細な描写あり。京都市街で家屋倒壊、津波のような水害も。 |

| 1586年(天正13年) | 天正地震 | M7.8〜8.1 | 美濃〜近江断層帯(推定) | 京都・奈良・大津でも大被害。『信長公記』『兼見卿記』などに記録。 |

| 1596年(慶長元年) | 慶長伏見地震 | M7.5〜7.8 | 有馬-高槻断層帯 | 『言経卿記』『多聞院日記』などに記録。伏見城天守崩壊、京・奈良・堺に大被害。 |

| 1662年(寛文2年) | 寛文近江・京都地震 | M7.6 | 比良断層(推定) | 比叡山延暦寺や大津の町で壊滅的被害。死者数千。『当代記』などに記録あり。 |

| 1854年(安政元年) | 安政東南海地震 | M8.4 | 南海トラフ | 津波と揺れにより、三重・和歌山・愛知で大被害。京都・大阪でも長時間の強震。『安政見聞誌』等に記録。 |

| 1891年(明治24年) | 濃尾地震 | M8.0 | 根尾谷断層帯 | 岐阜・愛知で壊滅的被害。死者7,273名。古文書とともに写真・地割れが多く残る。 |

| 1945年(昭和20年) | 三河地震 | M6.8 | 三河湾断層帯 | 愛知県三河地方で死者2,300名以上。建物被害多数。名古屋でも揺れを観測。 |

| 1995年(平成7年) | 阪神・淡路大震災(兵庫県南部地震) | M7.3 | 六甲・淡路断層帯(野島断層) | 神戸市などで死者6,434名。都市型直下地震として最大級の被害。 |

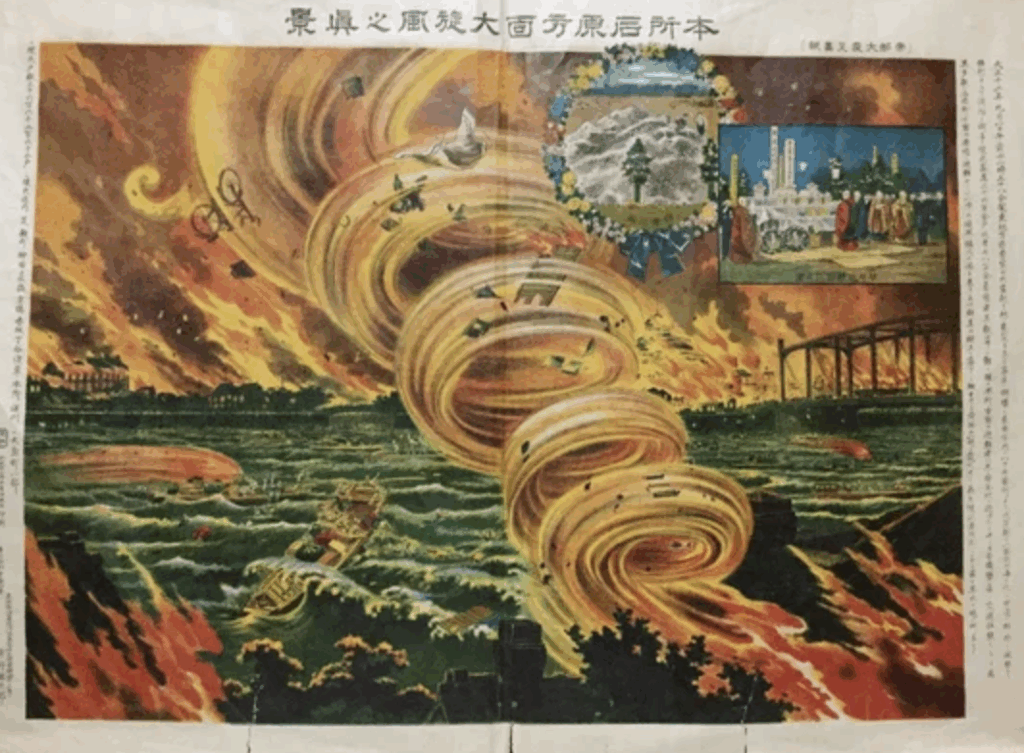

第3節 関東大震災・被服廠跡の悲劇から学ぶ

日本の地震災害で最大の死者を出したのは関東大震災です。しかし、その死因は9割が火災によるものでした。また、死者10万5千人のなかで、その三分の一は本所被服廠の火災旋風によるものでした。今後首都直下地震が想定される中、この教訓を読み取り、誰もが大火災からの正しい避難場所、避難方法を知るように努める必要があります。

物語調に書いた被服廠の悲劇

一九二三年九月一日、土曜日。空は澄み、東京はまだ夏の残り香を感じていた。

正午を少し過ぎたころ、東京の下町、本所の空が突然揺れた。地鳴りとともに、大地がうねり、家がきしみ、町が崩れた。関東大震災である。

家を失った人々が次々に向かったのは、広大な空き地「旧陸軍被服廠跡(ひふくしょうあと)」だった。戦争のための軍服を保管していた倉庫跡は、今は草が生い茂る空き地になっており、避難には広くて安全と思われていた。

その空き地に、四万人近い人々が押し寄せた。老いも若きも、赤ん坊を背負う母も、手を取り合う兄妹も、皆「ここなら助かる」と信じていた。

だが、それは静かなる死の集積地だった。

午後四時ごろ、突風のような風が吹き始めた。どこからか飛んできた火の粉が、空き地のあちこちに散らばっていた木造の廃材に燃え移る。瞬く間に火は回り、空を焦がした。

そして、それはやってきた。

「……ゴウッ!」

地鳴りのような音とともに、火の竜のような火災旋風(かさいせんぷう)が渦を巻いて空き地の中央に現れた。炎が空から地を叩き、逃げる隙間もないまま、人々を飲み込んでいく。

避難していた人々は、炎と熱風と煙に包まれ、次々に倒れていった。子どもをかばって覆いかぶさる母。防火用水に飛び込む若者。助けを叫ぶ声は、やがて風のうねりとともに消えた。

その場にいた十代の青年、山岡清眞(やまおか・きよま)は後年、こう書き残した。

「眞黒な雲か煙か押寄せて来て…瞬間身体が宙に浮き上り…ドスンと落ちました。…目を開けて見ますと、火の海の中に人々の黒い影が、何人も何人も見えました……」

彼は奇跡的に命を取りとめたが、辺り一面には、炎に焼かれた人々が何千人と倒れていた。

この場所で命を失った人は、実に三万八千人以上。地震によってではなく、避難先での「火災旋風」によって命を奪われたのである。 文:鷲山

地震火災から命を守る教訓

どこへ逃げるべきか、誰と行動すべきか、炎が見えた際にはどのように動くべきかを考える必要があります。「広ければ安全」とは限りません。「避難場所」も、事前の準備がなければ危険な場所となる場合があります。防災は、「災害について知ること」から始まります。そして、過去に命を落とされた方々の声に耳を傾けることが、今の命を守るための最初の一歩となります。

第4節 語り部の話を聞く 阪神・淡路大震災

震災の体験が防災への備えの大切さを教えてくれました。

荻野 惠三さん、

(人と防災未来センター・語り部)

地震が起こった時に生き延びるためには事前の準備が重要

私の体験

私たちの声が外には伝わらない

長年、神戸に住んでいますが、震災を体験するまでは神戸に大地震が起こるなど想像もしていませんでした。ですから震災が起こる前の3連休も、1階の和室で家族とコタツを囲んで夜遅くまで楽しく過ごし、そのままコタツの横に布団を敷いて夫婦で寝たのです。結果として助かったのは、そのコタツを出しっぱなしにしていたからでした。突然の振動に目が覚めると、間髪をおかずに2階が崩れ落ちてきて、布団に横たわったままの状態で、夫婦共に身動きが取れなくなってしまったのですが、コタツの掛け布団と寝ている布団がクッションになって瓦礫を支えてくれたおかげで、かろうじて圧死を免れたのです。

何事が起こったか分からないまま、当たりは真っ暗闇で身体もほとんど動かせない。おまけにガスの臭いも漂ってきて、いつガスが爆発するか分からない恐怖で身体が震えました。しかし、幸いにも2人とも無事でしたから、お互いに声をかけあって励まし合いながら、誰かが救助してくれるのを待ったのです。ところが、お互いに声の大きさには自信があったにも拘わらず、いくら呼んでも誰も応えてくれません。2階にいた息子が自力ではい出して、家の前で私たちのことを心配している話をしているのが聞こえてくるのに、呼んでも返事が無い。これを講演などでは“片道切符の現象”と言っていますが、不思議なことに、何故か声が外から内側への一方通行にしか通じないのだと悟るまでかなり時間がかかりました。

数々の偶然が奇跡を呼んでくれた

しかし、時間がたてばたつほど、崩れてきた瓦礫からホコリが落ちてきて、だんだんと呼吸するのも大変な状態になってきました。しかも、どんどん身体にのしかかっている瓦礫も重たくなってきます。『外にいるはずの息子に、何とかして私たちが生きていることを伝えたい。どうすればいいのか』と思った時に、かろうじて動く右足が、トゲだらけの廃材の中で1カ所だけツルツルのところを見つけました。後で分かったことですが、それはコタツの天板でした。『衝撃を与えて音を出せば、中に人がいることが伝わるかもしれない』と思い、わずかに動く足で一生懸命にそこを蹴り上げました。その衝撃は、思った通りに外に伝わり、「生きているぞ!」という息子の声がしました。そして、それを受けて近所の方たちが駆けつけてくれて、7時間後にやっと救い出されたのです。

いつも奇跡が起こるわけではない

私たちが助かったのは、隣に、この周囲の家を建ててくれた大工さんが住んでいて、しかも大工道具を取り出せることができたのをはじめ、息子が無事に脱出できていたり、少しでも身体を動かすことができていたりしたことなど、本当に偶然が重なり合ったおかげでした。まさに奇跡と言っても良かったでしょう。でも、いつでもそんな奇跡が起こるわけではありません。ですから、新しい家は地震への配慮をしていますが、それでも何が起こるか分かりませんから、今は、上の階の方が助かる確率が高いということでしたので、寝るのは2階にしていますし、家具は全てL字型金具でしっかり固定しています。

(インタビュー 2010年3月16日)

引用:東京都耐震ポータルサイト「阪神淡路大震災 被災体験者の声」

第5節 東日本大震災語り部の話

東日本大震災の被災者からのメッセージです。

佐藤 敏郎さん 中学校教諭。大川小学校6年生(当時)の次女が犠牲になる。

小さな命の意味を考える会代表

平成23年3月11日の大震災で,石巻市立大川小学校では全校108名中,74名の児童が犠牲になりました。教師も10名が亡くなっています。108名と言っても欠席や帰った子もいるので,校庭にいた9割以上の児童が波に飲まれています。学校管理下で,このような犠牲を出したのは大川小学校以外にありません。大川小より海に近い学校はもちろん,もっと海から遠い,上流の学校や保育所でも逃げています。

震災1ヶ月後,ようやく最初の説明会が行われました。そこでは遺族に対し「バキバキと木が倒れてきて山へ避難しなかった」と説明がありましたが,倒木は一本もありませんでした。その2ヶ月後に行われた2回目の説明会は,質問が噴出しているにもかかわらず,時間だからと途中で打ち切られ,報道には「遺族は納得」「説明会はこれが最後」というコメントが発表されました。この6月までの市教委の対応の不誠実さが,今日までの状況を生み出したと言えます。

その後,さまざまな事実や資料が明らかになり,平成24年1月に話し合いが再開しましたが,石巻市教委も,その後文科省が立ち上げた検証委員会も,説明を尽くしてくださったとは思えません。特に,最も知りたい「なぜ避難しなかったのか」については,踏み込んだ議論をせずに「忘れた」「今後検討」を繰り返し,ごく一般的な提言をまとめるにとどまっています。

震度6というそれまで体験したことのない強い揺れが3分も続いた後,大津波警報が発令され,防災無線やラジオ,市の広報車がさかんに避難を呼びかけていました。その情報は,校庭にも伝わっていて,子どもたちにも聞こえていました。

体育館裏の山は緩やかな傾斜で,椎茸栽培の体験学習も行われていた場所です。そこに逃げようと子どもたちも訴えていました。迎えに行った保護者も「ラジオで津波が来ると言っている。あの山に逃げて!」と,進言しています。スクールバスも待機していました。

校庭で動かずにいる間に,津波は川を4km遡り,堤防を越えて大川小を襲いました。15時37分。地震発生から51分,警報発令からでも45分の時間がありました。

子ども達が移動を開始したのはそのわずか1分前,移動した距離は先頭の子どもで180mほどです。なぜか山ではなく,川に向かっています。ルートも,狭い民家の裏を通っています。しかも,そのまま進めば行き止まりの道です。

時間も情報も手段もあったのに救えなかった,それはなぜかを議論することが必要です。ところが,市教委の説明では,「時間が十分にあった」「子ども達が逃げたがっていた」「ラジオ,保護者の呼びかけなど,津波の情報を得ていた」「山に登るのが可能だった」「スクールバスが避難の準備をしていた」という明らかな事実を,曖昧なものにしています。助かった子ども達が,犠牲になった友だちのために,一生懸命話してくれた証言さえ,なかったことにされました。

危機感がありながら「逃げろ」と強く言えなかったのはどうしてかを考察しなければなりません。守るべき命,しかも守ることが可能だった命を守れなかった事実から目を背けてはいけません。警報が鳴り響く寒空の下,校庭でじっと指示を待っていた子どもたちの姿に目を凝らし,耳を澄ませば,方向性は見えてくるはずです。正面から向き合おうとしない市の姿勢は残念でなりません。

誰も悪意をもっていたわけではありません。先生方はみんな一生懸命だったはずです。でも,救えなかった。きっと先生方は,黒い波を見た瞬間「ああ〇〇すればよかった」と後悔したはずです。その後悔を無駄にしたくありません。個人の責任やミスを責めるのではなく,学校という組織が本来の目的に向かうための議論につなげていくつもりです。子ども達の命を真ん中にして,誠意をもって向き合えば,必ず方向性は見えてくると信じています。

大川小学校の校歌には「未来をひらく」というタイトルがつけられています。大川小は,始まりの地です。命の大切さやよりよい学校のあり方を確かめる場所であるべきです。多くの人がそういう想いで大川小に向き合えるようにしたいです。小さな命たちが,未来のために大切な意味を持てたとき,私たちの向かう未来で,子ども達がニコニコして待っている気がします。

引用:消防博物館公式サイト「語り部の体験紹介コーナー東日本大震災の被災者からのメッセージ」 佐藤 敏郎さん大川小学校事故について

第6節 裁判の判決文主文から災害の根源をさぐる

東日本大震災石巻市立大川小学校で何が起きたことから未来の防災対策を考える

石巻市立大川小学校の津波で、児童74名、教職員10名が犠牲になった事故には、当時小学校の校長に就任して1年目だった私は強い衝撃を受けました。

なぜ、そのようなことが起きたのか?全国の他の学校では同じことは起きないのか?週刊誌の中吊り広告でも、様々な憶測が書かれていたのを覚えていますが、仙台高等裁判所の判決が出され、2019年には最高裁判決における判決が確定しました。

私達は裁判の判決があると、新聞や、テレビや、今はネットニュースで知ることができますが、判決の主文はかなりの部分公的に公開されており、webから読むことができます。真相を理解するために裁判所の主文、また根拠となる法律も、六法全書を買ってこなくても、ネットで読むことができます。

防災の国語力として、法律本文を読んで理解する。判決文から真相を読み取り、教訓を考える力が必要です。

「裁判所」(検索)→「裁判例情報」→「下級裁判所」で検索キーワードを「大川小学校」と入れて検索すると、閲覧することができます

https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/735/087735_hanrei.pdf

大川小学校津波事故裁判仙台高等裁判所判決主文

P143〜

サ 上記コの二次避難中,教職員は,児童を校庭から更に別の場所に三次避難させるべきかどうか,三次避難をさせるとしたらどの場所が適当かを協議,検討していた。とりわけ,E教務主任は,二次避難開始直後の早い段階から裏山への三次避難を提案していたが,強い余震が連続し,山鳴りがする中で,児童を裏山へ登らせるのは危険であるという意見を述べる教職員もあり,協議はまとまらなかった。もっとも,D教頭は,本件広報①②により宮城県に大津波警報が発令され,避難が呼び掛けられていたことや,児童を引き取りに来た保護者などからも,「津波が来るから裏山に逃げて。」などと助言されるなどしたことから,「裏の山は崩れるんですか。」,「子供達を登らせたいんだけど。」,「無理がありますか。」などと釜谷地区の住民の意見を聴いた上,釜谷地区の区長に対し,「山に上がらせてくれ。」と言って裏山に三次避難することを打診した。しかし,区長からは,「ここまで来るはずがないから大丈夫」,「三角地帯に行こう。」との発言があり,裏山に避難することを反対されたため,D教頭は,児童を裏山に三次避難させることを諦め,次善の策として,大川小の校庭よりも高台にある三角地帯への三次避難を決断した。

シ 校庭に残っていた二次避難中の76名の児童は,午後3時30分過ぎまで校庭に留まった後,遅くとも午後3時35分頃までに,教職員11名の指示の下,列を作って交流会館の駐車場を通り,三角地帯の方向に徒歩で向かった。これに付き従う地域住民もいた。交流会館の敷地を列の最後尾が通り抜けた頃,北上川を遡上してきた本件津波が,新北上大橋付近の右岸堤防から越流して一帯に襲来し,教職員と児童は津波に呑まれた。本件津波から生き残ったのは,児童4名とE教務主任のみで,被災児童を含むその余の児童72名と教職員10名は全員死亡した(そのほか,当日欠席早退した児童のうち2名も本件津波に被災して死亡した。)

ス 大川小には,午後3時37分頃に津波が到達し,周辺一帯が水没し,校舎内の複数の時計がその前後の時刻で停止した。本件津波の水面は,最終的には,大川小の校舎付近では2階建ての管理・教室棟の屋根まで達し,校舎2階の天井には,標高8.663mの位置に浸水の痕跡が残った。

(中略)

(判決の一部)

慰謝料

被災児童は,死亡当時,いずれも8歳から12歳の小学生であり,第1審原告らを含む両親や祖父母らの愛情を一身に受けて順調に成長し,将来についても限りない可能性を有していたにもかかわらず,本件津波

によって,突然命を絶たれてしまったものである。また,被災児童は,本件地震発生直後は,大川小の教職員の指導に従って無事に校庭に二次避難し,その後も校庭において二次避難を継続しながら教職員の次の指示を大人しく待っていたものであり,その挙げ句,三次避難の開始が遅れて本件津波に呑まれ息を引き取ったものであって,死に至る態様も痛ましいものであり,被災児童の無念の心情と恐怖及び苦痛は筆舌に尽くし難いものと認められる。

以上の事情に鑑みると,被災児童の死亡慰謝料としては,それぞれ2000万円を認めるのが相当である。

P131

大川小が立地する釜谷地区の住民と大川小との避難行動が整合的なものとなるよう地域住民等との間で連携が図られるべきことは当然であるところ(学校保健安全法30条),大川小において平成22年6月に実施が予定されていた地震を想定した避難訓練の準備又はその実施の機会等を捉え,地域住民等との間で意見交換を行い,釜谷地区には津波は来ないという釜谷地区の住民の認識が根拠を欠くものであることを伝えて説得し,その認識を改めさせた上で,大川小の在籍児童を避難させるべき第三次避難場所の位置,避難経路及び避難方法について調整を行うことは十分に可能であったと認められる。

学校保健安全法30条とは

後の裁判により明らかになった事実のひとつに、「教頭が近くの山への避難を打診したにもかかわらず、地域のリーダーである区長がこれを否定し、避難が遅れた」というやりとりがある。

難計画や指揮命令系統の枠組みが存在していなかったことを示す、極めて深刻な構造的問題です

本来、学校と地域との連携体制は、学校保健安全法第30条および学校保健安全法施行規則第29条により、法的に義務づけられています。同条文では、「学校における安全管理に関し、当該学校の設置者は、関係機関との連携を図るものとする」と明記されており、自然災害等の緊急時における対応についても、地域の防災機関や自治会等との事前協議と役割分担が求められている。

第7節 語り部の声と裁判判決文からの学び ― 大川小学校津波事故と未来をひらく防災対策

語り部の声:佐藤敏郎さんの言葉

【考察】大川小学校の悲劇と「命を守る学校・地域の連携」

判決が示した事実

2011年3月11日、東日本大震災の津波により石巻市立大川小学校の児童108名中74名、教職員11名中10名が犠牲となりました。

仙台高等裁判所は、児童らを早期に高台へ避難させなかった過失を認定し、学校と市・県の責任を認めました。

その主文には、地域のリーダーであった区長が「ここまでは津波は来ない」と教頭に伝え、避難を阻止する方向に作用した事実が記されています。

背景にあった「安心感」

なぜそのような判断に至ったのか。背景には次の事情がありました。

ハザードマップの不適切な表示

当時の石巻市津波ハザードマップでは、大川小学校は津波浸水区域に含まれず、さらに「津波避難場所」と記載されていました。これにより「学校は安全」という誤解が広がりました。

避難所と避難場所の区別の曖昧さ

当時の災害対策基本法には、避難所(生活の場)と避難場所(一時的に命を守る場所)の区別が明確に規定されていませんでした。行政実務や地域の理解も不十分で、学校=避難所=安全地という思い込みが残っていたのです。

欠けていた「協議の仕組み」

さらに、学校保健安全法第30条では、学校が安全計画を策定し、地域や保護者と連携することが推奨されていました。

しかし、大川小学校では地域住民や防災担当者、保護者と事前に避難計画を協議する仕組みが存在しませんでした。

結果として、地域と学校が「ここまで津波は来ない」と同じ思い込みを共有し、避難の決断が遅れたのです。

学ぶべき教訓

ハザードマップは絶対ではない。表示をうのみにせず、最悪を想定して避難すること。

避難所と避難場所の違いを理解すること。生活拠点と命を守る一時避難地は異なる。

学校・地域・保護者が事前に協議する仕組みを必ずつくること。

大川小学校の悲劇は、言葉の誤解と仕組みの不備が重なって生まれました。

「ここまでは津波は来ない」という言葉を信じた結果、多くの命が奪われたのです。

教訓を活かすには

子どもたちを守るために必要なのは、科学的根拠に基づく情報と、それをもとに地域と学校が共有する避難計画です。

「ここまでは来ない」ではなく、「ここまで来るかもしれない」と考える言葉の転換こそが、未来の命を守る道しるべとなります。

東日本大震災の当日、大川小学校の校長と同じく、私は市の校長会に出席中で不在でした。

当日の自分の行動も反省だだけです。そこで、PTAや学校運営協議会において保護者、地域の皆様、職員と協議と重ね、防災についての共通理解を構築。

それは、歴代の校長先生はじめ、地域の皆様、保護者の皆様、職員、子どもたちの連携で、私が学校を去って10年以上経過した今も継続発展しています。(特別活動編)

未来を守るために

判決が責任を明確にしたことは意義深いですが、学校・地域・行政がどのように避難行動を合意形成し、制度として定着させるかは今後の課題です。

学校保健安全法と消防法、災害対策基本法、地方自治法などの「法制度の乖離」が、現場で判断の迷いを生んでいる現実を直視すべきです。

地域のリーダーが誰であるのか、またそれが法的にどう位置づけられているかを明確にすることなしに、「協議」「合意」「説得」などの理想を掲げても、制度の裏付けがなければ再発は防げません。

命を守る行動は、「できるか」ではなく「するか」にかかっています。 その行動を支える制度を整備することが、これからの防災立国に求められているはずです。

学校、住民、自治会、事業所など地区には様々な要素の個人や組織が存在します。それらが災害に対して事前から、発災直後、復旧・復興までを見通した適切な知識をもち、行動できる未来。

それが、大川小学校で未来を絶たれた生命が希望する未来でなないかと考えます。

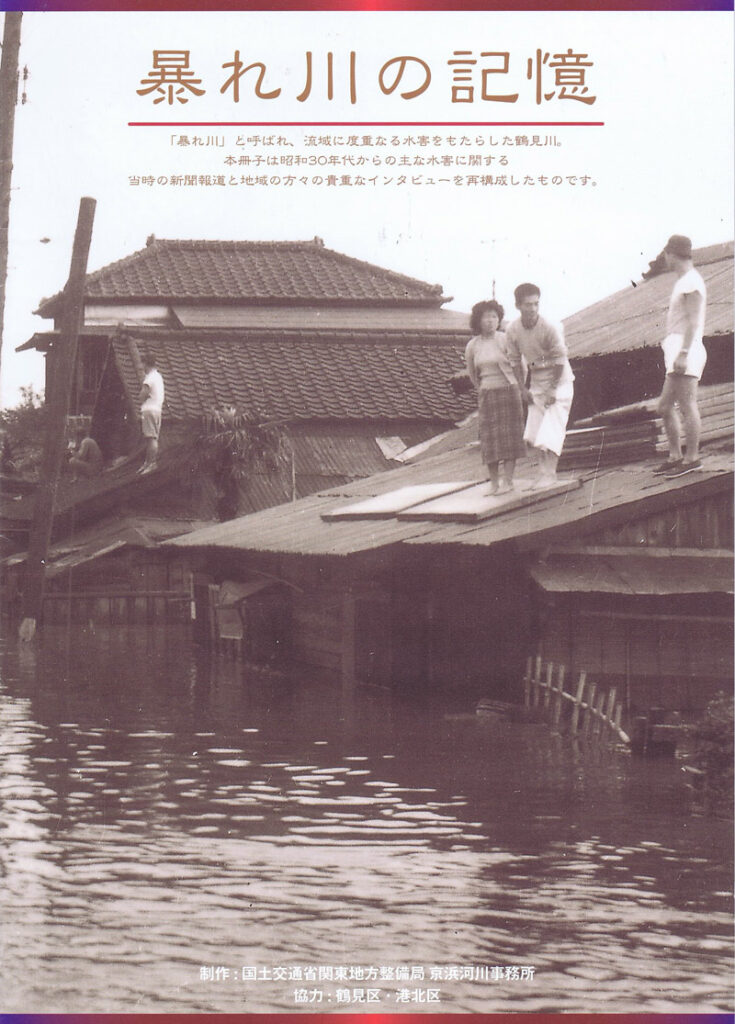

第8節 洪水の歴史を伝承する

風水害で大きな被害を受けると、「90年ここに住んでいるが、こんなことは経験したことがない・・。」などのインタビューを見聞きします。しかし、その地区には、洪水の記録を未来に伝えようとする石碑があったということが伝えれます。

過去の災害の記憶と教訓を未来に伝承することは大切なことです。

私が校長を務めた横浜市立北綱島小学校は、地震のリスクもありますが、鶴見川流域の低地にあり、過去の水害の歴史がありました。

2019年の台風19号では、多摩川で洪水被害がありましたが、鶴見川は、日産スタジアムがある多目的遊水地が緩衝の働きをするほか、様々な対策により洪水被害を免れました。この歴史を地域で伝承するための、私が作成した資料です。当時の現任校長の承諾をいただき、学区への伝承として校長室前に掲示しています。

綱島の洪水ものがたり(伝承教材) 文:鷲山

横浜市立北綱島小学校の学区の昔は、ほとんどが田んぼで、米作りができるとともに、鶴見川、早渕川の洪水に苦しんできました。桃畑などがふえた時代、住宅がふえる時代となり、洪水をふせぐ人々の努力が続きました。

その努力の結果、1982年の洪水を最後に、洪水がない生活ができるようになりました。

北綱島小学校に学ぶみなさんが、昔からの洪水をふせぐ人々のものがたりを知り、生活科、総合的な学習の時間、道徳、社会科、理科などで深く広く学ぶ手がかりとなることを願って、このお話を短くまとめました。

●昔の綱島の洪水(こうずい)

江戸時代、綱島は、鶴見川と早渕川が出会う場所で、豊かな水と田んぼになる低い土地があり、お米づくりにはよい土地でした。

しかし、「早渕川は、カエルがしょんべんしても洪水になる。」と言われ、雨がふると洪水になりやすい場所でした。

そのため、「綱島や新羽には嫁にやるな。」という言葉も残っています。

さむらいの時代、ここは徳川将軍の土地でしたが、洪水が多く、人々は苦しみました。綱島駅に近くで今でも桃づくりをされている池谷さんのご先祖は、苦しむ綱島の人々を代表して、老中様のかごに手紙をさしだし、洪水をしずめる工事のおねがいをしたと伝えられています。

このような、うったえ(駕籠訴)をすると死罪などになることもあったのですが、ゆるされ、工事のための少しのお金をいただくことができました。

将軍からのお金をもとにみんなで工事をすることはできましたが、洪水の被害をへらすほどの大工事はできませんでした。

大きな洪水があると、綱島は湖のようになってしまい、何日も水がひくことがありませんでした。せっかく実ったお米も、何日か水にひたったままだと、芽が出てしまうのです。

飯田さんの長屋門には、洪水のときに使ったとされる舟があるので、みなさんも見せていただきましょう。

●新しい時代の工夫 〜桃の里と長屋門前氷作りの池のひみつ〜

さむらいの時代が終わり、新しい時代になりましたが、洪水は続きました。人々は、洪水の多い綱島の土に合い、台風の季節より前にとれる、「日月桃」と言う品種のおいしい桃を育てるようになり、「東の神奈川、西の岡山」と言われるほどの桃の名産地になりました。また、冬には飯田さんの長屋門の前の池で氷も作られ、夏には町で売れるものになりました。昔の冬は、今より寒く、長屋門の前の池で厚い氷を作ることができたのです。

太平洋戦争の前(1938年)にも大きな洪水があり、飯田助夫衆議院議員は、横浜市長や国の大臣をよんで、綱島橋から湖のようになった綱島を見てもらいました。大臣たちも、何とかしたいと言って帰ったのですが、戦争が始まり、それどころではなくなりました。戦争の間に、「ぜいたく品の桃より米や麦を作れ。」という軍の命令もあり、戦後は、温泉街や住宅地になって桃畑は少なくなっていきました。

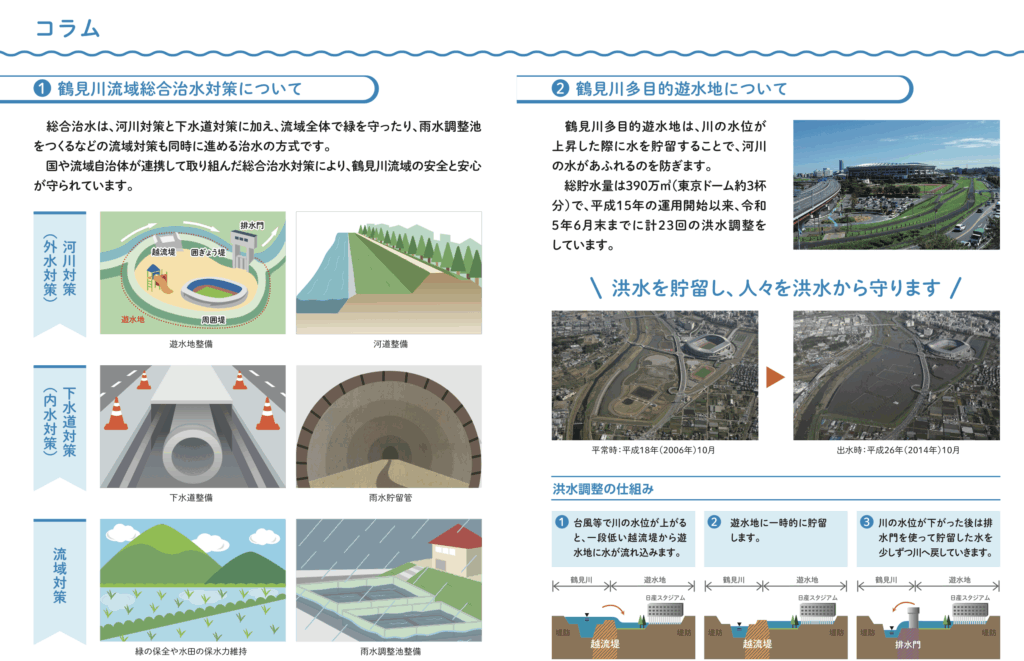

●鶴見川の「流域」で協力して洪水をふせぐ【鶴見川総合治水対策】

戦争が終わり、鶴見川のまわりには、家や工場がふえ、多くの人が生活するようになりました。このように町が変わったのに洪水がふせげなかったため、狩野川台風(1958年)では、何万件もの家が浸水しました。

降った雨が川に集まる地域を「流域」といいます。鶴見川流域で県や市の境を越えて、鶴見川の上流から下流まで多くの役所と市民、学者が知恵と心と合わせて大作戦を考え、1980年ごろから始めました。

作戦1【河川対策】 早渕川や鶴見川は曲がっていた川をまっすぐにして、広く深く掘りました。その土砂で埋め立てられたのが大黒ふ頭です。新横浜のスタジアムのあたりには、洪水をふせぐためにたくさんの水をためる場所(多目的遊水地)ができました。

作戦2【下水道対策】 地下の巨大な管に雨水を大量にため、町に降ってたまった雨水や下水からあふれる水(内水)を出すためにポンプを動かすしくみも作られています。

作戦3【流域対策】 雨水が一度に川に集まらないように、鯛ヶ崎公園の広場には水をためるしくみがありますので、見てみましょう。こうしたしくみは、学校の校庭やマンションの地下など、町田市から鶴見区まで、5000箇所も作られていて、雨水をためて洪水を防ぎます。

綱島市民の森などは、木の根と土が水をため、雨水が一度に川に集まらないようにします。鶴見川流域には、水源の町田市から横浜市まで、たくさんの森が市民の努力により守られているのです。

こうして、「河川対策」「下水道対策」「流域対策」を合体させて、【鶴見川総合治水対策】が行われました。その結果、1982年の洪水を最後に、大きな洪水は起きなくなりました。(2022年10月現在)

2019年の台風19号では、となりの多摩川で洪水がありましたが、鶴見川は、新横浜の多目的遊水地が水をたくわえ、町への洪水が起きませんでした。こうして、鶴見川総合治水対策は、全国の手本となったのです。

●これまでなかったような大洪水にそなえる

今、地球温暖化により、これまでになかったような大洪水が世界中で起きるようになりました。

「港北区洪水ハザードマップ」では、北綱島小学区は、最大で3m、2階までの浸水も予想されています。

「港北区洪水ハザードマップ」や北綱島小学校地域防災拠点運営委員会の「水害・土砂災害の避難について」などをもとに、わが家の守りたいもののために、自分と家族が早めに動き始める「マイ・タイムライン」などを考え、命と大切なものを守るそなえをしていくことが必要です。

この文章は、2013年当時の校長鷲山が飯田助知先生にご監修いただいて書いた教材、「綱島洪水とのたたかい」がもとになります。(ホームページで検索できます) この教材をどの学年でも使えるように、短くまとめたいと思いました。

資料データダウンロード 未来防災NET mirai-bousai.net

飯田助知先生からいただいた「鶴見川水害予防組合史増補復刻版 (2022年度版)」と、鶴見川流域ネットワーキング代表理事 岸 由二先生の本とお話をもとに、洪水の歴史と新たに「鶴見川相当治水対策」を紹介してまとめました。 鷲山

参考文献

鶴見川水害予防組合史増補復刻版 飯田助知 岸 由二(2022年度版)

岸 由二「生きのびるための流域思考」ちくまプリマー新書

港北区史

綱島小学校社会科資料「あばれ鶴見川にいどむ」

コラム 黄色信号のほんとうの意味

―「まだ行ける?」それとも「もう止まれ!」?―

信号が青から黄色に変わるとき、あなたはどうしますか?

「急げば渡れるかも」「スレスレで止まれるかな」—はたまた「止まらなきゃ危ない」と判断する人もいるでしょう。

実は日本人の多くが「常識」と思い込んでいる信号の意味には、重大な誤解が含まれているのです。

黄色は「注意して進め」ではなく「止まれ」

私の調査では、黄色信号について約3分の1の大人が「注意して進め」と答えています。

でも、道路交通法施行令には明確にこうあります:

(黄の灯火の意味)

車両等は、停止位置を越えて進行してはならない。

ただし、停止位置に接近していて、安全に停止することができない場合を除く。

— 道路交通法施行令 第2条

つまり… 黄色信号は「止まれ」が原則。

“まだ間に合うかも”という感覚は、法律上は認められません。

青の点滅も要注意

歩行者信号の“青点滅”も、同じように誤解されがちです。

多くの人が「急げば渡れる」と考えますが、法令上はこう書かれています:

(青色の灯火の点滅)

歩行者は、横断を開始してはならない。

— 道路交通法施行令 第2条 第2項

つまり、“点滅中は新たに渡ってはいけない”、という意味です。

すでに渡っている人は渡りきって構いません。

なぜ誤解が広がるのか?

答えは「原文に触れないから」です。

「聞いた話」「習った気がする」で記憶し、「なんとなく“黄色=注意”“点滅=急げ”」と覚える習慣が、いつの間にか“当たり前”になってしまうのです。

でも、法律とは 「過去の失敗から導き出された、命を守るための言葉」。

その意味と背景を読み取れる国語力は、防災の基本です。

第9節 防災用語の理解

防災において「正しい国語力」は、誰かのいのちを守る手助けにもなるのです。

防災についての用語は、基本的に法律で定義された言葉を基本とします。中でも、「避難所」と「避難場所」の区別は重要です。

防災基本用語と根拠法令

| 用語 | 意味 | 関連法令・条文 |

| 災害 | 自然現象や人間活動により、人命・財産に大きな被害が出る事象 | 災害対策基本法 第2条:「地震、津波、風水害、火山噴火その他の異常な自然現象または火災、大規模な爆発その他の異常な人為現象によって生ずる被害」 |

| 防災 | 災害による被害を未然に防ぎ、または軽減する行動全般 | 災害対策基本法 第1条:「災害による被害の防止および軽減を図る」 |

| 減災 | 災害そのものは防げないことを前提に、被害を最小限に抑える考え方 | ※直接の定義規定はないが、災害対策基本法 第1条・2条に趣旨が含まれる。「防止または軽減」と明記 |

| 避難 | 危険から逃れて安全な場所に移動する行動 | 災害対策基本法 第60条:「危険の切迫に応じ、住民等に対して避難の勧告、指示等を行う」 |

| 避難所 | 被災者が災害時に一時的に生活する場所 | 災害救助法 第23条第1項:「避難所の供与(提供)」 |

| 指定避難所 | 地方公共団体が災害時に開設する避難生活施設 | 災害対策基本法 第49条の7:「市町村は、指定避難所を指定する」 |

| 指定緊急避難場所 | 災害(津波・火災・水害等)から命を守るため緊急的に避難する場所 | 災害対策基本法 第49条の4:「市町村は、指定緊急避難場所を指定する」 |

| 自助 | 自分の命を自分で守るための備え・行動 | 法律による明文化はないが、内閣府防災担当「防災基本計画」に記載:「自助、共助、公助の連携」 |

| 共助 | 地域や隣人同士が助け合う備え・行動 | 同上(防災基本計画):個人間、地域間での共助活動を重視 |

| 公助 | 国・自治体など公的機関による支援・救助 | 災害対策基本法 第5条:「国および地方公共団体の責務」 |

| ライフライン | 生活に不可欠なインフラ(電気、ガス、水道、通信、交通など) | 災害対策基本法 第105条:「指定公共機関等に対し、災害対策に関する措置を求める」 |

| 災害関連死 | 災害による直接死ではなく、避難生活等で死亡するケース | 法律上の明確な定義なし。ただし災害弔慰金の支給等に関する法律 第3条に「災害による死亡」として含まれる解釈あり。判例やガイドライン(例:東日本大震災関連死認定ガイドライン)で補足運用 |